2016年10月13日 第42号

イラスト共に片桐 貞夫

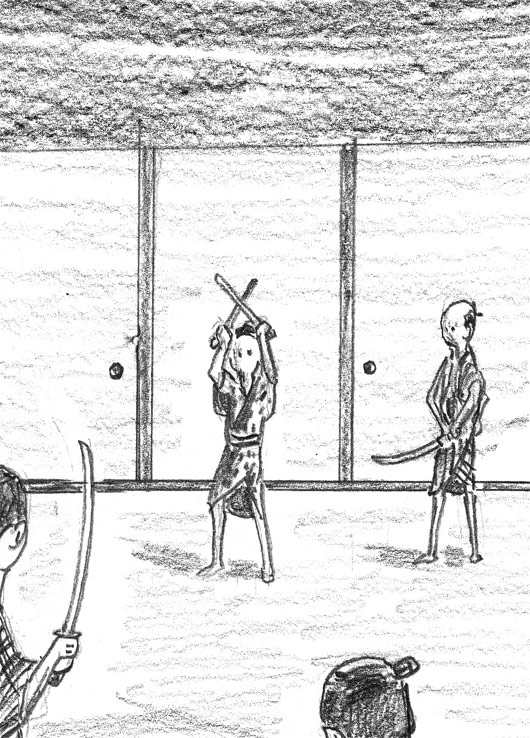

妙な声が上がってリュウの身体がまわった。舞踊にも似た動きであった。柏棒を持つ両腕を開いてまわし、腰がくねったのであった。

「…」

リュウとかいう琉球女が白目を剥き、鮮血を噴き出していなければならい。畳に爪を立て、最後のあがきをしていなければならなかった。しかしリュウの身体は立っている。立っているどころか、ゆっくりとした穏当な動きを繰り返し、不思議なリズムに乗っていた。

「むむむ…」

一方の小田原なまりが歯を剥いた。どす先を振って飛びかかろうとした。相棒の斬りこみが不発に終わったことが分からない。間合いは十分であったし踏み込みも的を得ていた。

「やめな! …てめえたちは許してやる。かんべんしてやるから国へ帰るんだ。いいかい。あたしゃテーをやる。琉球のテーなんだ。人を死なすのは訳がないんだよ」

リュウは琉球のテーという古武道に長けていた。空手の前身ともいえるこの武術を、リュウは育ての親である漁師から習ったのだ。

「これはカシジョウっていうんだ」

リュウが両手の棒をまわした。棒は音を立ててまわった。古来使われてきた僧侶巡礼の護身杖が短くなったものであった。

「人間の骨ならどこでも粉々にできるんだよ。やめな。てめーたちゃー殺したくねえ。このあおくびは今日、死ぬ。だから帰るんだ。国に帰って百姓に戻るんだ」

「やー!!」

しかし小田原は飛んだ。肘を上げ、長どすをねかせて横に払った。「よー」というリュウの気合がおこって男の動きに逆行した。鈍い音がした。

小田原なまりがリュウの方に返り向いて構えなおした。リュウは男を無視して、何ごともなかったように肩をうねらせている。柏棒をまわして踊っているようである。とそのとき、小田原なまりの身体が右に傾いた。そのままの姿勢で頭から床に落ちていった。

「いいかい…」

リュウが百姓なまりの立つ方を見た。

「あたしが地獄に落としてえのはあおくびだけだ。どすを捨てな。かかってくるんじゃあねえ。そいつあーいっ時もすりゃー生き返るが、今度あーわからねえ。テーは手加減すんのが難儀なんだよ」

「やろー! 女だと思って言わせておきゃあーいい気になりやがって! 斬れ! ぶった斬れ」

吉藏がわめいた。

「……」

しかし出ない。百姓なまりの足が前に出ない。異様な風体の女が闇の中から湧いて出た。たった二本の短棒を奇妙にまわして長どすを二度もかわした。そして踊るような動作で屈強な相棒を地に這わせたのである。幽霊に違いなかった。本物の幽霊が天怒の裁きを示さんと、断罪にやってきたのに違いなかった。

「斬れ! ぶった斬れ」 「えいー!」

思わず百姓が前に出た。吉藏の叱咤にどすを振った。かーんという音がして男の身体がのけ反った。大の字に落ちてのたうちだした。

八、

「地獄に落ちる用意ができたか」

リュウが立願寺の吉藏を見て言った。

「なにをー!」

吉藏が歯をむき出してどす鞘を捨てた。両肩を大きく上下しながらがーがーと息をした。

どす先をリュウの胸元に向けた。

「どやー!」

身体ごとぶつかっていった。

「よー」

リュウの長身が両腕を左右いっぱいに開いて回ったようである。柏棒も円を描いた。鶴がはばたくような動作であった。鈍い音が二つ鳴った。

「ううう!」

宙を突き、柏棒にかわされた吉藏は勢い余って隣部屋まで走った。リュウの方に向きなおった。それから大きくひゃっくりをするような動作をして口と鼻から血を吐いた。どすを落とした。下半身から萎えるように床に沈み、断末魔の唸りをもらし始めた。へそ下三寸の丹田をつぶされ、後頭部が陥没した吉藏の命は数分しか残っていなかった。

柏棒のまわりが止まり、リュウの身体からリズムが消えている。

あっけにとられていたイトが、我に返って吉藏の転がるもとに駆け寄った。

とどめを刺そうとしていることがリュウにわかった。

(続く)