2016年9月15日 第38号

イラスト共に片桐 貞夫

シズノの身体が硬直した。

女がいる。かすかに見える白いものは女の顔に違いない。シズノはひきつる片腕で身体を起こした。

「ううらめしー…」

女の顔がある。たしかに女の顔がある。

「わちしうらみをなんとすぞー」

女のほほが割れている。真っ赤に裂けて血が噴き出ている。

「よくよくみーやれこのかおみやれ」

ぞっとするような低い声である。

「みーやれこのかおよくよくみやれ」

八重である。女は八重であった。死んだはずの八重が、幽霊となってほほから血を流しているのである。

「うらめしこのかおわすれしやー…」

シズノは動けない。声を出すこともできない。凄惨な女の血だらけの顔は正視し難いが、眼だけは意に逆らい、眼球いっぱいに開いてままならない。

「よくよくみーやれうらめしやー、てまえのつけたきずあとみーやれ」

幽霊は、なぜか闇の中に浮き上がり、おし殺したような声で呪いごとを繰り返す。シズノの耳だけに聞こえるような低く冷たい声である。

「きってやる。こよいこのときうらめしい、てまえのほほをきりさいて、とわのうらみをはらしてやる」

シズノの口から声が出ない。隣の部屋で寝ているはずの吉藏を呼ぼうと思うのであるが、舌が凍りついて動かない。

幽霊の八重が枕元に近づいてきた。両のほほが真っ赤に裂けている。握っていた短刀の先をシズノのほほに近づけた。

「かおをきられたおんなのうらみ、こどもころしたおんなののろい、きってやる。このほっぺたをきりさいて、とわのうらみを…」

色子が目を覚ました。シズノの肉体の硬直にただならぬものを感じ取ったのだろう。顔をまわした。血だらけの幽霊の顔がそこにあった。

「わっ!」

少年がシズノの身体にしがみついた。

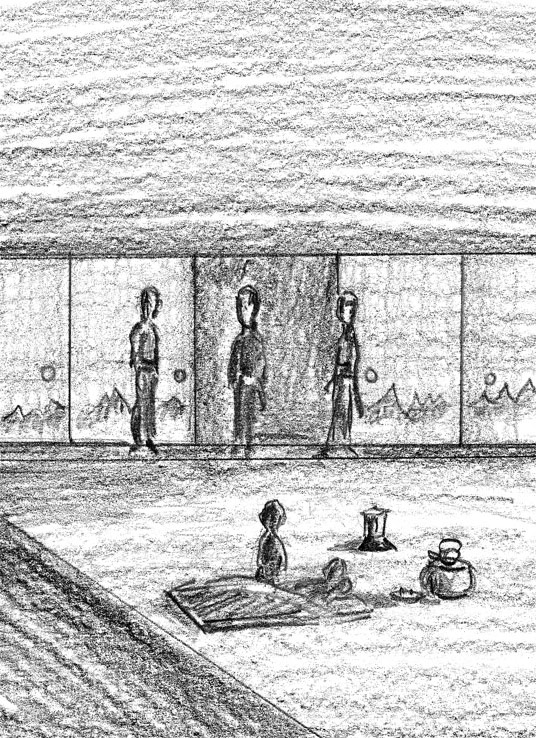

その時、隣の部屋で人の動く音がした。唐紙が開いた。灯りがついた。三人の男が立っている。あおくびこと、立願寺の吉藏と子分の二人が灯りを背に、長どす片手で影をつくっている。

「いらしゃいましたな」

いかり肩で大柄な吉藏が、期待を裏切るような高い声で言った。

「待ってたぜ」

吉藏を中に三人が部屋の中に入ってきた。そして、ろうそくの一つを幽霊女に向けた。女はシズノの枕元で片膝をついている。

「幽霊たあ大笑いだぜ」

幽霊は上半身は無地の白。下半身は黒で染めた袷を着ている。わずかな灯りでも、顔と白地は引き出るが、下半身は闇に溶け込む。足がないように見える。両ほほの赤い傷も、紅で装ったものであった。

吉藏が続けている。

「てめえーは幽霊なんかじゃねえ。八重でもねえ。誰だ。誰なんだ」

幽霊の女は動かない。右手に持つ短刀の刃先を近江屋シズノのほほにつけ、その命は女の掌中にある。

「似ちゃあいるが八重じゃあねえ。八重は死んだ。八重はおれがたたき斬ったんだ。幽霊を真似やがった八重を殺し、簀巻きにして柏尾の魚に食わしたのは、このおれが直々にやったんだ。誰なんだてめーはいってー」

「うっ」

幽霊女が吉藏をにらんだ。血で模した残忍な形相である。

吉藏がまた一歩前に出た。

「誰なんだよ」

「…」

「てめーはいってー誰なんだ。なんの恨みで幽霊なんかになりやがったんだ」

「いと」

しばらくしてから幽霊が言った。はじめて人間としての声を出した。

「なんだとー、…イト?」

「八重の娘だ」

イトとは女の名前である。八重の娘だと言っている。しかし声調は男のものであった。

「八重の娘が、てめーらを殺そうと地獄の底からやってきたんだよ」

腹の底から出てくるような背筋の冷たくなる声である。

「なんだと。八重の娘だと? そりゃあでたらめだ。八重に娘がいたってえーことは聞いたことがあるが死んでるんだ。八重の娘ってーのは八重に喉をぶっ刺されて死んだんだ」

「だから、地獄の底からやってきたって言ってるじゃねえか」

幼いころから指切りし、慕い慕われた惣次郎が、親に強いられて近江屋に婿に行くと、八重は我が身のいたし方ないことを知った。

(続く)