イラスト共に片桐 貞夫

舟であった。小舟が波に揺れているのである。ジョージは、一瞬、首をかしげたがすぐにそれを理解した。それは、ジョージをニキシクの果てまで連れんとする天国からの迎え舟に違いなかったのだ。

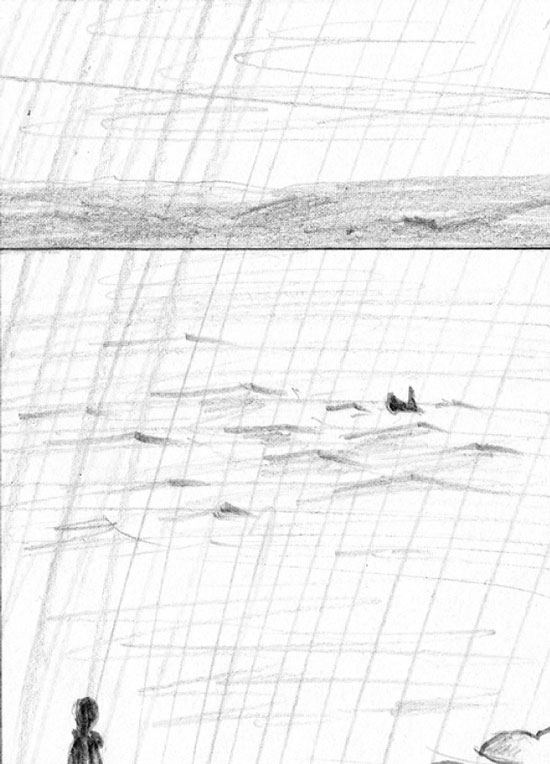

逆潮が激しく立っていることも難しい。足を広げ、両手で杖をつかんでジョージは小舟が来るのを待った。二羽の鷲が水面近くまで降りてきていた。

小舟はなかなか近づいてこない。舳先があちこち向いて方向を一定にしない。やんでいた雨が風と共に戻ってきた。

その時、ジョージの目にあり得ないものが映った。ジョージを迎えんとするボートの上に何かがいる。人間に似たものがオールを動かしている。

ジョージは、あごを片手でささえてかすみがちな目を据えた。

漕ぎ方は拙いが近づいてくる。波に翻弄されながらジョージの立つ方向に近づいている。

…ここだ。俺はこっちだ…

しかしボートの舳先は沖を向く。大潮の本流を目指しているように見える。

「ん?」

その刹那、ジョージの脳が考えることを取り戻した。疑問に思う気持ちが蘇ったのだ。

人がいる。髪がある。長い金髪のその下に白い顔がある。人間の女と思えるものがボートのオールを動かしているのだ。

ボートはラピッド(急流)に近寄り、大きなうねりにもまれるようになった。女は髪を振り乱し、波を頭からかぶりながら、右に左にとボートを進めている。

「キャサリン」

ジョージが思わず声を出した。

女に悲壮な表情があった。それが、ハイスクールでクラスを共にしたキャサリン・ベイカーにそっくりなのであった。

しかし女は気がつかない。水際に立ちつくすジョージに気づかず、この入り江の逆潮に巻き込まれまいとしている。懸命にオールをあやつって、舳先を大潮本流のほうに戻そうとしている。

「キャサリン!」

ジョージは目をつむり、ふたたびつむっては両眼球を突き出した。女はキャサリンとしか思えない。キャサリンがニキシクの大潮に乗ろうとしているとしか思えない。

白人のクラスメートが嘲うジョージのランチにぎりめしを、キャサリンはおいしいと言って一緒に食べてくれた。ジョージと親しく口をきいてくれた。白い肌の女を好きになることはタブーであったが、キャサリンは、ジョージが密かに慕い続けてきた人であったのだ。

…なんで死ななければならない…

日系社会に閉じ込められていたジョージは何も知らない。ジョージは、キャサリンがバンクーバーのモダンなオフィスで幸せに働いているとばかり思っていた。実父を殺し、大都市の苦界に身を沈めなければならなかったキャサリンの現実が分からなかったのだ。

…そんなにつらいことがあったのか… ふるさとの海に死ぬために帰ってきたのか…

この大潮に小舟を出すということは、それ以外に理由がない。

ボートはラピッド(急流)に乗ろうとしている。この逆潮の入り江をかすめて、怒濤の本流に巻き込まれんとしている。ボートはニキシクの濁流に転覆し、渦潮に沈んで隠滅する。存在した総ての証拠を海の藻屑に変えるのだ。

ボートが大波に逆立ってバランスを失った。女がオールを離した。ボートから振り落とされそうになった。

「キャサリーン!」

それはまぎれもなくキャサリンであった。初恋の人であった。ジョージは逆潮の海に飛び込んでいた。

エピローグ

一九四二年早々、ハワイの真珠湾が日本海軍に攻撃されて一ヶ月。

国防上、レーダー基地の必備を感じたカナダ政府は、太平洋沿岸に五カ所の候補地を決めた。その内の一つはニキシクの流れの果て、太平洋に突き出したケイプ・スコット(岬)であるが、その周辺を調査していた測量隊は予期せぬことで色めき立った。

食事に二本の棒を使い、魚の生肉を食べるというインディアンの集落があった。ソウヤ・ソース(醤油)のようなもので味付けをするというのだ。直ちに敵国、日本との接点が調査されたが関係なく、この珍しい慣習は、幾十冬もの昔、「エージ」と呼ばれた酋長が遠い南の国からもたらしたものだという。イェローヘッド(黄色い髪)の美しい妻とクジラに乗ってやってきたというのであった。

(終)