2019年8月29日 第35号

慶応高等学校で「死への準備教育」を行っていた高橋誠さんによる講演会『死に方のコツ』(*)の内容に死にゆく人の見送り方のコツも含めて、高橋さんから死への向き合い方のヒントをいただいた。(*7月26日バンクーバーの隣組で開催。メディアスポンサー:バンクーバー新報)

隣組での高橋さんの講演の後は参加者数名から自身の死生観が語られた

死に方を考える意味

人はこの世に生を受けた瞬間から絶えず死に向かって歩み続けます。にもかかわらず、文学者のラ・ロシュフーコーが「太陽と死は直視できない」と言ったように、人は死から目をそらしがちです。

しかしどうしても私たちは身近な人の死を看取らなければならない。そして自らも身近な人を遺して死んでいかなくてはならない。その時、人がいかに死ぬかによって、遺される家族の心の癒しにもなれば、悲嘆の回復の妨げにもなります。

事前の準備と大事な視点

人は生きたように死んでいきます。自分にとって理想の死があるのなら、例えば笑って死んでいきたいのなら、苦虫を噛みつぶしたような顔で生きていては理想的に死ぬのは難しい。事前の準備・練習が必要です。

私たちが死に向かうにあたり、大事な視点はユーモアです。精神科医ビクトール・フランクルはアウシュビッツのユダヤ人絶滅収容所で収容者たちに週に1度笑い話を考えさせました。いくら絶望的な状況にあっても、ユーモアによって自分自身の状況と距離を置くことが可能になり、別の視点から物事が見え、余裕と柔軟性が生まれてきます。

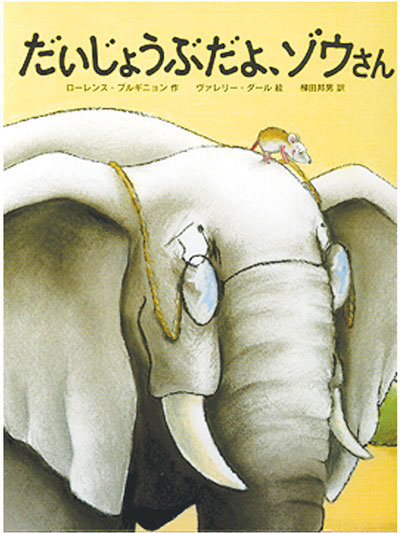

さらに大事な視点を絵本『だいじょうぶだよ、ゾウさん』(作 ローレンス・ブルギニョン、絵 ヴァレリー・ダール、訳 柳田邦男、文溪堂)は伝えてくれます。これはゾウさんと仲良しのネズミくんの物語です。年老いてきたゾウさんは、長い一生を振り返り、亡くなった仲間たちが行った遠くのゾウの国の見える場所を訪れます。目の前には深い谷があり、見渡す限り森が広がるゾウの国へと吊り橋がかかっていました。一緒に付いてきたネズミくんにゾウさんが語ります。自分たちゾウは、年老いたり重い病気になるとゾウの国に行かなければならないこと、そこには両親や兄弟がいて、もうすぐ自分も行くこと、そこではみんなが幸せに暮らしていることを。幼いネズミくんは吊り橋を渡っても戻らないならば行っちゃいやだ、とゾウさんに言います。またネズミくんは吊り橋のことを思っては怖くなって震えるのでした。

年月の経過とともにゾウさんの老いは進み、食欲もなくなり、一緒に楽しく遊んできたネズミくんも、ゾウさんの命が危ないことに気付きます。今やネズミくんの心も成長し、ゾウさんがいなくなってしまう悲しみを抱きつつも、ゾウの国に行けばゾウさんが幸せになると思えるようになっていました。そしてゾウさんの旅立ちを受け入れるのです。

ところで皆さんは死の受容のプロセスをご存知でしょうか。精神科医のエリザベス・キューブラー=ロスは死の受容プロセスを5段階のモデルとして語っています。

第1段階 否認と孤立

第2段階 怒り

第3段階 取り引き

第4段階 抑うつ

第5段階 受容

そこにアルフォンス・デーケン先生は「死後の生命への期待と希望」という第6段階を付け加えています。

『だいじょうぶだよ、ゾウさん』の話に戻りますと、ゾウさんは自分の老・病・死を受容しています。そして谷の向こうのゾウの国には幸せが待っているということを知っています。第6段階の「死後の生命への期待と希望」を持っているのです。

幼かったネズミくんはゾウさんへの執着を断ち切れずに、ゾウさんを手放すこともゾウさんの死を受容することもできませんでした。しかしネズミくんは成長するにつれて、どうしても手放せなかったゾウさんを手放せるようになりました。その鍵は、ゾウの国に行けばゾウさんが幸せになると思えるようになったこと、第6段階の「死後の生命への期待と希望」への確信にあると私は考えています。つまり第6段階の「死後の生命への期待と希望」は、自分自身の死を受容する鍵でもあり、愛する人を手放す鍵でもあるのです。こうした死生観を持ち得た時、私たちは初めて自分自身にも相手にも「引導を渡せる人」になることができるということではないでしょうか。

絵本の著者 ローレンス・ブルギニョンについて

『だいじょうぶだよ、ゾウさん』の物語は幼い頃から死について話してくれた祖母との別れの体験をもとに書かれたといわれています。この本の扉には「どんなことにもひるまないで生きた母、とりわけあの世への旅立ちをおそれなかった母へ」という母への献辞が記されています。

ホスピスの母と呼ばれるシシリー・ソンダース先生は「人がどのように死んでゆくかということは、遺される家族の記憶の中に長くとどまり続けます。最後の数時間に起こったことが、遺される家族にとって、心の癒しにも悲嘆の回復の妨げにもなります」と言っています。

祖母との別れの体験、そして母との別れの体験を通して、養われ、育まれていったローレンス・ブルギニョンの豊かな死生観がこのような絵本を書かせたのではないかと思います。私たちは人生の中で出会った死に大きな影響を受けながら死生観が養われ、育まれていくのだと思います。そういう意味において、私たち大人はただ死ぬのではなく、よく死ぬことで、遺される人によき最後の贈り物を与えて、あの世への旅立ちをしたいものです。

死生学のパイオニア ミツオ・アオキ先生に学んだこと

ミツオ・アオキ先生は、世界で初めて「死への準備教育」を教え始めたハワイ大学の死生学者でした。私は幸運にもアオキ先生の自宅を訪ね、先生から「死への準備教育」の個人指導を受けることができました。先生は死にゆく人に向かって「安心して死んでいきなさい」と言うことの大事さを強調されます。それは「この世への永久の別れ」という「仕事」businessが完成されずに多くの死にゆく人たちが苦しんでいるからであるとアオキ先生は語ってくださいました。

そしてアオキ先生は、死は科学的に理解することはできないと考えておられます。確かに最先端の医療でも死は滅ぼせない。医療と死が闘えば勝利者は死です。死は愛、生、苦と同様に、科学だけでは捉えきれない神秘の領域のものです。また死は理屈で理解できるものではなく、体験的にしか理解できないとも考えておられます。その理由としてアオキ先生は、死がもっている逆説的な意味“paradoxical quality of death”を挙げています。「死は終わりであると同時に始まりである」と。始まりと終わりは相対する関係ですので矛盾しています。

こうした論理的に理解できない特徴を持つ死ですが、例えばロングセラーである佐野洋子の絵本『百万回生きたねこ』は「愛する者にのみ死はある。そして愛する者に死は存在しない」という愛と死のparadoxical qualityについて見事に描いています。

愛の神秘、死の神秘に対して理屈は通りません。「言葉が語れなくなった時、音楽が語る」とハンス・クリスチャン・アンデルセンが言ったといわれますが、より豊かな死生観を育み、育てていくために絵本や音楽に親しんでいきたいものです。

(取材 平野香利)

社会科教師として勤める慶応高等学校で13年間、合計約1万人の生徒に『死への準備教室』を実践してきた高橋誠さん

絵本『だいじょうぶだよ、ゾウさん』(文溪堂)は死に対する大事な視点を伝えてくれる

「よく死ぬことで遺される人によき最後の贈り物を」と語った