2016年10月27日 第44号

時に弾丸のように、時に風のように語る桑原滝弥さん。善か悪か。日常か非日常か。

タッキーは我々の内側の黒いものをむんずとつかんで奔放に散らかしながら、生そのものを温かく見つめていた。

ジョイ・コガワ・ハウスにて。左からJPN49プロジェクトの宙丸さん、滝弥さん、スティーブさん、ゆりえ・ほよよんさん。ゆりえさんはイベント中、通訳者として活躍した

「こんなパフォーマンス観たことがない」

10月6日、タッキーこと詩人・桑原滝弥さんの来加ステージ初日。バンクーバーのビジュアルスペースで開かれた詩の朗読会は満席。主催はジャパニーズ・ポエッツ・ノース・オブ・ザ・49(以下JPN49)。バンクーバー在住の詩人・高山宙丸さん、コラムニストで画家でもあるスティーブ・フロストさんによるアートプロジェクト組織である。

ステージでは宙丸さん、滝弥さんがそれぞれ自作の詩を一人芝居ともいえるスタイルで、つぶやき、語り、叫んだ。そのパフォーマンスに泣く人、笑う人…。

「理解不能で、よくわからなかったけど、それでも楽しめたのが不思議」「こんな表現のジャンルがあると知って感動しました」「素敵だった。色のついた体験でした」と日本人の観客たち。英語字幕でパフォーマンスを楽しんだカナダ人からも「すべてが面白かった」と感想が語られた。

日系カナダ人の歴史とからめた企画で

バンクーバーで自作の詩の朗読会を定期的を行っている宙丸さんは、日本帰国時に滝弥さんの詩のライブを訪れた。「絶対にバンクーバーの人が観たら喜ぶ」と確信。友人のスティーブさんと共に滝弥さんのバンクーバー公演の構想を練った。「滝弥さんにも、かつて日系人で賑わったパウエル街を歩いてもらい、日系カナダ人の歴史を詩にしてもらおう」というスティーブさんの提案を組み込み「JPN49プロジェクト」を立ち上げた。そこからジョイ・コガワ・ハウス、フランク・H・ホリ基金、さらにカナダ・カウンシル・フォー・ザ・アーツの支援を得ることに成功。構想から約1年で滝弥さんをカナダに招いての詩の公演とワークショップが実現した。

詩人・桑原滝弥さんに聞く

1986年から俳優、パンクロックと、表現の道を突き進み、1994年詩作を開始。アジアを回る3年間のバックパッカー生活の後、詩人・谷川俊太郎が審査員の一人を務める詩の朗読会『詩のボクシング』に出場。そこから「意識下に眠っていたはずの感覚が一気に目覚め暴れ出しました」。それは暴力や性欲や信仰への飽くなき衝動、自分は生まれてきてよかったのかという根深い疑念を含む感覚だった。「朗読という『声』を持つことによって、そうした思いがより明確に、立体的に、現実の力となって我が身の内に立ち現れた気がしました」と滝弥さんはエッセイに書き著している。

社会に対しての疑念も大きかった。詩の朗読は滝弥さんにとって「社会への異議申し立て」を行うツールとなり、自分を隠さず生きていくためのツールともなった。

そこから詩作活動をさまざまに展開。コンピューター用語の解説に添える詩を書くこともあれば、被災地支援ソングを作ることも。今年9月に刊行した写真詩集『メオトパンドラ』は、週刊誌『アエラ』に連載の「働く夫婦関係」100組分の写真(キッチンミノルさん撮影)に詩をつけたものだ。

ではテーマに対してどのように詩を生み出すのか。記者は白いカメラを取り出し「このカメラを詩にするとしたら」と尋ねた。 ―例えば自分が対象そのものになってみる。そうしたら「本当の瞬間は僕には収められないんだ」と言葉が出てきます。それがわからなければ話しかければいい。同じ物質同士だと思って。「ほんとは緑色がよかったの?」とか話しかけたら「今の自分にそれなりに満足しているよ。君がこの白い部分にコーヒーこぼさなきゃね」と返ってきます。

なるほど(即座に言葉が生まれる様子に感嘆!)。では、なかなか書けない時は?

―自分を1回捨てれば出てくるんですけど、書いてやろうと思うと書けなくなります。私のことも、私が考えるよりも、友達10人にどんなヤツか言ってもらうほうがわかる。それとか急にハプニングが起きた、急に誰かに追いかけられた、そういう時に出るのが私。動揺だったり、冷静だったり。自分に刃を突きつける発想から出てきますね。

朗読はどんな思いで行っていますか?

―僕は詩に限らずアートは一人一人の生活のためにあると思っています。普段、生活者と生活者が何がしかの交流を重ねている。例えば挨拶を交わしたり、子供が病気だけど仕事があるからと面倒み合ったり。そこからすごい絆が生まれもすれば、急に会わなくなったりもする。あの人のあの一言で勇気が持てるようになったとかね。そこを凝縮してステージで30分の時間の中で見せる。するとお互い感じあうものがあるんです。

観た人たちの反応は様々ですよね。

―言葉は常に多義的であいまい。そして必ず誤解を伴うもので。「ありがとう」と言っても嫌味と取られたり、必要以上に大きく取られてたり。だから作者の思った通りに詩を受け取らなくていい。こっちのお客さんは爆笑、こっちのお客さんが泣いてても、どちらも正解なんですよ。僕の気持ちなんてどうでもいいんです。それにアーティストは実生活のサンプルを見せるだけ。普段映画なんか観てて「あの髪型いいな」とかあると思う。そんな感じでどこをチョイスして取り入れてもらってもいいものなんです。

どんな捉え方も聴き手の自由だと。

―日常って守らないといけないものがたくさんあるんで、そんな日常が息苦しい人に、僕というキャラクターを使って「大丈夫、大丈夫」って言っていくことに意味があるかなと思ってます。

ステージでは独特の凄みがありますね。

―芸術のいいところって、善意でなくて悪性を持って生を輝かすってことなんです。そうしないと表現として弱いし、政治家の挨拶のようになってしまう。それよりもお客さんに「お互いタチ悪いよね、タチ悪い同士だからなんか面白いことできるんじゃない」って感じで始めていく。「もっと日常の家でダラダラしてたかったのに、よく集まったなお前らよ」って。「そうでなくてもリラックスした楽しい時間は作れるよな」と。「楽しいこと始めるよ!」から始めないで「えっ、そんなところから?」。でも気がついたら楽しい。そんなふうに展開するのがトリップというか、アドベンチャーなんです。常にお客さんの思いを裏切ってやろうというか。そんな意地の悪いこと、思っちゃいけないと思いがちだけど、それも人間の財産。人間て矛盾したものの中にだけ真実を見いだすもので、だからきれいな方ばっかり行くと絶対退屈するんです。

みんなが性格のいいときにだけ伝わる詩じゃ何も面白くない。現実の中で詩がどれだけ有効かを見たいし、それはイコール僕はここにいていいのかっていうチェックにもつながっていく。そうしたものを見せていくことで、お互いにちょっと健康になる。魂が生き生きするんじゃないかなって思うんです。

宙丸さんから

「人間の毒々しさがすごくストレートに、だけど美しく描いてくれているのが滝弥さんの詩だと思います。滝弥さんのそういう部分がすごく好きです」という宙丸さん。自身の詩作活動について尋ねると「僕にとって自分を表現できるのは詩しかなかった。芸術は常に他者がいるもの。他者が楽しんでくれるものをやりたい」と日頃の思いを語った。6日のステージでは、ウクレレ伴奏をつけたり、古典歌舞伎をベースとした早口言葉の語呂やリズムで大いに会場を盛り上げた。

その後、日系文化センター・博物館ほかでの4つのイベントを開催。「旧日本人街パウエル通りエリアと日系移民」をテーマとした詩も披露した。すべての会を終えて「最高でした!」(滝弥さん)、「感動しました。達成感でいっぱいです」(スティーブさん)、「新しい一歩を感じました」(宙丸さん)という皆さん。観客にとっても詩の可能性を知った体験だった。

(取材 平野 香利)

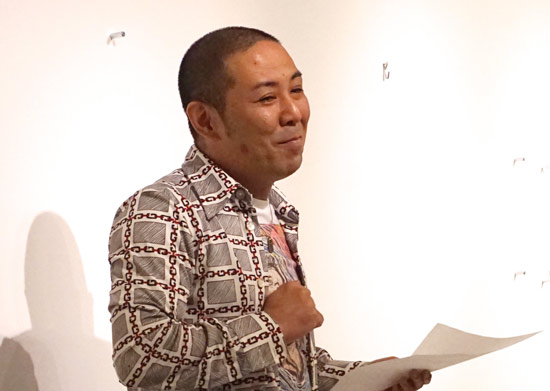

激しいパファーマンスを繰り広げる桑原滝弥さん

「人々よ/全世界の人々よ/軽々しく詩人と名乗りなさい/そして落とし前をつけなさい」の詩は滝弥さんの名刺のような詩だ

観客も一緒に滝弥さんの『生き際について』を朗読。「ひとりぼっちを喜びなさい/そうしてすべてと繋がりなさい」と語った

宙丸さんの詩から想像の世界が繰り広げられる

歌舞伎のパロディで、スマートフォンをテーマにした作品を披露する高山宙丸さん