生家は旧い城下町にあった。町の中心部、市役所や警察が近くにある細い路地を入ると木造のしもた家が六、七軒ならんでいた。

袋小路の右側、奥から二軒目が生まれ育った家だった。

家の前に、家一軒分ほどの空地があって、春になると菜の花が一面に咲いて揺れていた。

この路地の住人はなぜか芸妓さんが多かった。花街ではないのにその理由は幼かった私にはよくわからない。

向う一軒、両隣りに芸妓さんが住んでいて、特に左隣りの菊橘さんには師匠格二人の老妓をはじめ四、五人の半玉さんが住んでいる。朝晩の家事以外は、ほとんど一日中三味線、音曲の稽古に明け暮れている。

幼い私にも芸事の厳しさが伝わってきた。

時々三味線の音色がとだえたかと思ったら師匠が半玉を叱責する声がきこえてきたりする。

この町には老舗の割烹や格式のある料理屋がたくさんあった。三味線の音色が絶えたことのないこの路地裏で私は幼い時をすごした。

高校生のころテニスのラケットなど持って路地を出ようとすると、若い半玉さんに「ああらイサオちゃん…」等と声をかけられてドギマギした記憶もあるから間に太平洋戦争と云う厳しく、そして芸妓さん達の肩身のせまい時代があったのに、日本の伝統芸を継ぐ芸者の置き家は細々と灯りをともしていたのだろう。

私が住んだ家の右隣りの古いしもた家にも代々芸妓さんが住んでいた。

私の幼い記憶では小はんさんと云う芸妓の次に住んだのは花千代さんだった。

花千代さんは、どちらかと云えば大柄な芸妓だった。

子供心にも美しい人で、今考えてみれば、お座敷に呼ばれて出かける時だったのだろうか、たそがれ時に三味線を小脇にかかえて、家を出る花千代さんを見て「きれいだ」と思った憶えがある。

彼女は恐らく二十三、四才の花の盛りだった筈である。

花千代さんと交した会話は全く記憶にないけれど、彼女が幼い私を抱いて白い石南花のように微笑んでいる、もう茶色に変色した写真が一枚だけのこっている。

おそらく日暮れの路地の奥で一人で遊んでいた幼い私を、お座敷に出かける花千代さんが抱き上げ、それを誰かが撮したものだ。

花千代さんの白っぽい着物が、抱かれた私の幼い顔に反射している。

私は京都が好きである。

昔、三年間大阪で暮らした時代があった。

生まれ育った所が旧い町で日本の伝統芸を大事にする気風があったせいか、スケッチブックをかかえて、たびたび大阪から京都に足を運んだ。

あこがれていた京都には私の絵のモチーフが沢山あった。

京都は日本各地にある日本古来の伝統を重んじる町、その集大成の土地のように思えて細い路地裏まで歩き京都のたたずまいを夢中でスケッチした思い出がある。

たまに舞妓さんや芸妓さんの撮影会などがあると駆けつける。

風景もさることながら、芸妓さんの立ち姿などをデッサンしていると、ふと生まれ育った故郷の町を思い出した。

幼い私が遊んでいた路地に住んで、厳しい芸事に励んでいた恐らく今で云えばハイティーンの半玉さんたち。

半玉というのは、ずっとあとで知ったことだけれど、一人前ではなく玉代も二人で一人分と云うことだそうだ。

そして思い出すのは右隣りに住んでいた芸妓・花千代さんだった。

わずか三、四才の幼い少年の心にのこる花千代さんの清楚な姿が、目をつむると未だに瞼に浮かぶのである。

マセたガキだと思われるかも知れないが、今となってみると、その思慕のようなものは私の初めての淡い恋心だったのかも知れない。

私が五、六才のころ、花千代さんはいつの間にか隣りの家から姿を消してしまった。

先年、描きためた京都の絵をバンクーバーで皆さんに見ていただける機会があった。

多国籍の人々に私が惚れた京都を見ていただきたかった。日本の最後の砦のように思っている京都だから、私なりの緊張が無かったと云えば嘘になる。

個展のシンボルとしての一枚の絵がどうしても欲しかった。

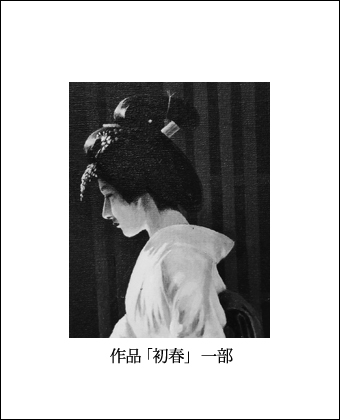

風景画展なのに人物画を使いたかった。芸妓さんの絵にしようと決めて描いた。

衣装や背景はともかく、この芸妓さんのマスクは私の心の中に浸みこんで離れない、私の幼年期の瞼に焼きついた芸妓、花千代さんだった。

半世紀をはるかに越す歳月を経て、ようやく会えた花千代さんは、又私に何も云わずどこかに行ってしまった。

2012年5月31日号(#22)にて掲載