2017年1月19日 第3号

イラスト共に片桐 貞夫

大したことはかぎ出せなかったが、昨晩の名主たちの会話の一部が甦ってきた。

「かみやさんはすごいねえ。もう上田の村はみんな籐左右衛門さんのものだ」

「そうよなあ。自前はもう一人も居らんじゃろう」

「いやいや」

籐左右衛門が手を振った。

「女房が逃げ出すような貧乏村ですから、米つぶはちっともとれません」

「そんなことないでしょう。うちなんか、百姓が言いたいことばかり言って、手に負えません」

「飯田もそうですよ。お上から絞られるのは名主ばかり」

「舞坂さん」

籐左右衛門が続けた。

「だめだめ、水呑みになにか言わせちゃあ。。頭を使うんですよ、頭を」

「頭を?」

「そうですよ。いいですか、犬はちくわの味を知らない。だけんど一度やってみなさい。二切れ目を欲しがります。三つ目はもっと欲しがる。あげないと吠えるようになる。犬にちくわをやってはならんのです」

小野籐左右衛門は、百姓をたぶらかす詐術の法を幾つも洩らしたのだった。

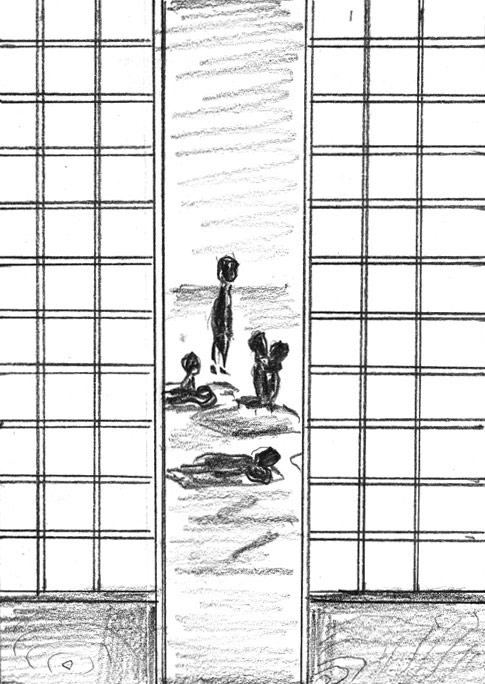

リュウは雨戸の隙間から明けかかる外を見ていた。源六のことを思っていた。

…今朝も出てくるかしら…

昨晩、離れ長屋での酒宴をのぞき見たリュウは、六、七人もの男を認めた。それぞれ籐左右衛門の飼い犬だろう、源六の姿もあった。リュウは、源六が酔いつぶれて、今朝は起きれないのではないかと思ったが、しばらくすると朝靄の中に動くものがあった。果たして、源六は昨日と同じ時刻に同じ墓地の茂みから出てきたのであった。

客たちが、まだ奥の間で寝ているということで、朝餉は台所に近い仏間のある部屋でとった。源六が、昨日と同様茶を飲んでリュウの相手をした。

リュウが言った。

「きのう、御主人にお願いしたんですけど、もう一晩泊まらせてもらって、くまおとこを見ることにしました」

「ええ、ええ、うかがいました。ぜひそうして下さい。賑やかになりますよ、あしたの朝は」

源六は、近郊村の多くの人がくまおとこを見るためにここにやって来ると言っている。餅やそばを食わせる屋台まで出るはずだと付け加えた。

「そうですか」

リュウが感心したように言ってから話題を変えた。

「今日のことなんですけど、わたし、暇つぶしに妙願寺にでも行ってみようと思っておりますの」

当寺の蓮の花が近郊の名所になっていることをリュウは聞いた。現在、満開であるということなのだ。

「それは、それは」

「そのあと、滝の方にも足を伸ばしてみます」

「今は、水がいちばんよけいで見応えがありますからね。ゆっくりしてきて下さい」

「きのうの晩はハメを外しちゃったようですけど、楽しかったわ。御主人が起きられたら宜しく言って下さい」

リュウは、昨夜のことで多少の心配をしていた。ティーという琉球武道の奥技を使って、小野頭左右衛門を無理に眠らせた。それが気づかれてはいないかということであった。

「伝えておきます」

源六がニッコリとうなずいた。

小糠雨が降り続いてその日も昼が過ぎた。

小野家の屋敷で小事件が起こったのは、リュウが外出から戻ってきたばかりの時であった。昨日の客はもう去った筈だというのに階下が騒がしくなった。

「どうしたんですか」

リュウは階段を降りると小走りする下女の一人に訊いた。女はなにも言わずに玄関先を指さした。

女がうずくまっている。道中姿の若い女が腹を抱えて悶えている。仙次郎と下女の一人が女の顔を覗き込んでいた。

「おっ、お客さんか」

近づいたリュウに仙次郎が顔を上げた。

「大分、ひでえみたいなんですよ」

女が旅の途中で身体の具合が悪くなったことは一目瞭然であった。

「お、お腹なの? お腹が痛いの?」

リュウもしゃがみ込んで女の顔を覗き込んだ。

小振りの丸髷に紺の小袖。色の褪せた着古しではあるが、白い襟足に汚れがない。貧しくとも清楚に生きる若妻のものであった。

「は、はい…うう」

(続く)